Ils signent à deux

Plus de treize maisons se présentent cette saison en duo. Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’affirme nettement depuis trois saisons. La création ne se fait plus seul : elle s’affiche désormais à deux. Le signe d’un basculement dans les manières de travailler dans la mode ?

Par Manon Renault

Fin juin, une affiche se glissait dans les arrêts de bus parisiens : silhouette sculpturale, épaules accent circonflexe, regard vers le ciel. Ce n’est pas Rick Owens, mais Michèle Lamy qui y figure. Pour Temple of Love, la première grande exposition consacrée à son travail au Palais Galliera, le créateur californien a choisi de céder la lumière à sa partenaire. Un geste rare et révélateur.

« Je ne suis qu’un moine agenouillé devant son autel » une parole d’Owens rapporté par Alexandre Samson, commissaire de l’exposition en juin dernier au Figaro Madame. Si Lamy est souvent cantonnée aux rôles flous et perpétuant le stéréotype de genre d’"épouse" ou de « muse », l’exposition rétablit les faits : elle est moteur autant que matrice. « Michèle est intrinsèquement liée à l’histoire de Rick Owens et à son succès. Ils forment un duo indissociable », précise Samson. Pour la première fois, son influence est pleinement reconnue.

Le duo s’est formé à la fin des années 1980 à Los Angeles. Michèle Lamy embauche Owens pour patronner sa ligne Lamy Men. Rapidement, elle devient sa passeuse et l’introduit à la scène de L.A. via deux lieux fondateurs : Le Café des Artistes (1989), Les Deux Cafés (1996). Elle gère, édite, impulse. Il conçoit. L’un ne va pas sans l’autre.

Ce binôme singulier mis à l’honneur actuellement, donne le ton d’une époque où la création ne s’écrit plus à la première personne. À Paris cette saison, près de 13 % des maisons défilent en duo. Deux cerveaux pour dessiner, produire, incarner la marque, et répondre aux interviews à deux voix. Couples, amis, anciens camarades d’école ou partenaires de studio : ces tandems ne rejouent plus forcément la partition "créateur et homme d’affaires", façon Yves Saint Laurent et Pierre Bergé ou vingt ans avant eux, le duo bicéphale entre industrie et couture formé par Dior et Marcel Boussac. Le modèle a depuis muté. Que dit-il des manières de travailler aujourd’hui ? Comment les rôles se répartissent ? De manière symétrique, pragmatique, fusionnelle ? Et surtout, que révèle cette co-création sur le moment mode que l’on traverse ?

À la vie, à la scène

C’est sans doute la forme de duo la plus pop – et la plus périlleuse : fusionner la vie et le travail, conjuguer l’intime au présent professionnel. En mode, les couples créateurs deviennent des objets d’observation. Non seulement parce qu’ils partagent une vision, mais aussi parce qu’ils incarnent une certaine idée de l’unité à l’ère de la surmédiatisation.

Chez Loewe, ce sont Jack McCollough et Lazaro Hernandez – ex-Proenza Schouler – qui ont repris les commandes et présenteront leur première collection le 3 octobre. Ils se sont rencontrés sur les bancs de la Parsons School à New York, ont signé leur collection de fin d’études à quatre mains, directement achetée par Barneys, et sont devenus des figures de proue de la fashion week new-yorkaise dans les années 2000. Leur méthode, racontée au magazine Wallpaper : s’asseoir face à face, de part et d’autre d’une table en bois massif, dans leur maison des Berkshires, et dessiner douze heures durant. Un duo discret, presque monacal qui n’expose pas l’intime.

À l’opposé du spectre, Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant de Coperni cultivent une visibilité assumée. Rencontrés à 18 ans à Mod’Art, ils fondent leur marque en 2013, construisent une narration publique très unifiée – jusqu’aux interviews et aux couvertures de magazines réalisées ensemble. Meyer dessine, Vaillant gère le business. Une répartition claire, mais pas figée : leur duo est aussi une cellule de communication bien rôdée, en phase avec les rythmes de la médiatisation contemporaine.

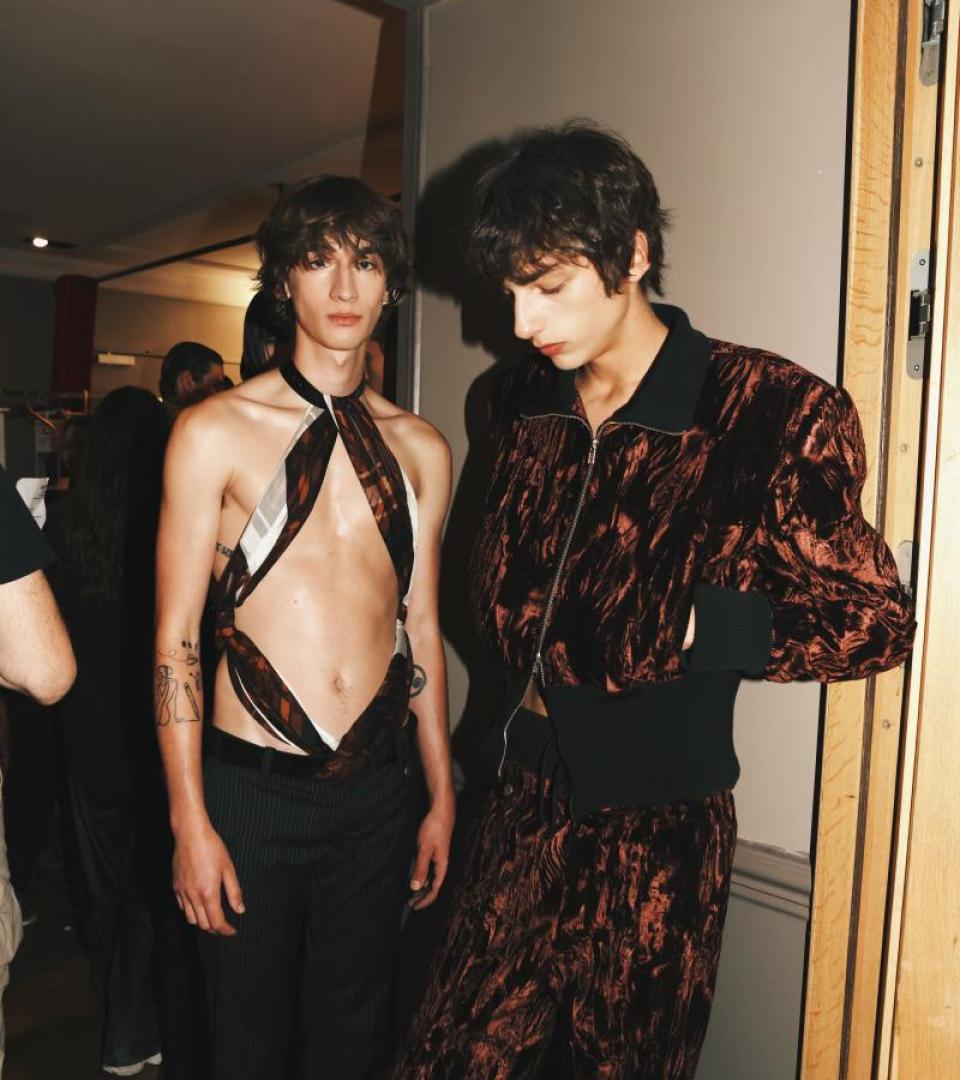

Enfin, Hannah Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran de Matières Fécales incarnent une version plus radicale et politique du couple créatif. Nés dans des milieux sociaux opposés, rencontrés dans une école de mode à Montréal, ils forment un binôme queer, mutant, transgressif, qui fait de sa propre transformation une méthode au coeur de leur art qui questionne les normes de beautés. En 2022, ils arrivent à Paris sans réseau ; un an plus tard, soutenus par Michèle Lamy et Rick Owens, propulsés par Adrian Joffe (Dover Street Market), ils développent leur marque comme extension de leur performance. Ainsi ils inscrivent leur relation dans une dynamique artistique, où le couple devient un manifeste. Leur deuxième collection sera dévoilée le 30 septembre.

Une affaire de famille

Si le couple amoureux fascine, le duo familial intrigue. Plus rares, les binômes de sang — frères, sœurs, ou jumelles — ouvrent une autre lecture de la co-création. Moins romancée, mais tout aussi structurante. Il y a bien sûr les sœurs Olsen, passées du star-système à l’architecture du vêtement avec The Row. Figures silencieuses d’un luxe feutré, elles ont imposé, en quelques saisons, une esthétique devenue l’incarnation du quiet luxury . À l’opposé du spectre, Laura et Deanna Fanning — sœurs jumelles nées en Australie, installées à Londres — dirigent depuis 2018 la ligne féminine de Kiko Kostadinov. Leur langage est plus anguleux, fragmenté, cérébral.

Cette saison, un autre duo sororal attire l’attention : Alexandra et Ségolène Jacmin, fondatrices de la marque belge Façon Jacmin, qui présentera une nouvelle collection lors de la journée de clôture. Leur histoire, plus discrète, éclaire un autre pan de la création contemporaine. Alexandra, styliste formée à La Cambre, a fait ses armes chez Gaultier. Ségolène, ingénieure de formation, est arrivée par les chiffres, le pilotage, l’organisation. Deux pôles opposés — mais articulés. « Je m’occupais de la production, du personnel, de tout ce qui est moins créatif », précise Ségolène. « Mais on n’a jamais marché l’une sur l’autre. On a appris à se comprendre, à travailler ensemble. Et quand on se prend la tête, c’est normal. Cinq minutes plus tard, c’est oublié. C’est aussi cela être soeur.»

Leur complicité ne gomme pas les difficulté propre à l’industrie. Ségolène, étrangère au milieu, a dû apprivoiser les codes. « Je faisais de la vente, mais j’ai mis deux ou trois ans à comprendre ce que c’est, une marque créative. Ce n’est pas juste du marketing ou des chiffres. C’est un équilibre entre storytelling, place laissée à la création, et prises de risques permanentes. » Alexandra acquiesce : « On est très différentes, mais on a toujours eu la même vision. C’est ça, notre force. »

Créée en 2016, Façon Jacmin a commencé petit : une boutique mobile, quelques pop-ups, une croissance lente mais choisie. « On a pris le temps, raconte Ségolène. Il fallait que ça ait du sens, au-delà de nos compétences respectives. » Pour Alexandra, c’est aussi ce qui rend le duo vital : « Si j’avais été seule, je n’aurais pas tenu. Il y a trop de décisions à prendre, trop de choses à encaisser. C’est essentiel d’avoir quelqu’un avec qui partager ça. »

Mutualiser les parcours

Être deux, ce n’est pas seulement diviser le travail. C’est inventer une méthode, trouver un rythme, composer une temporalité partagée. Chez Zomer, le label fondé en 2023 par le designer Danial Aitouganov et le styliste Imruh Asha, la collaboration relève d’un tissage patient, ancré dans une amitié de longue date. Ni couple, ni fratrie — un autre genre de binôme : celui né sur les bancs de l’école, prolongé dans les coulisses de la mode, et reconfiguré en langage commun.

« Danial était toujours à l’école de mode. Un jour, il m’a demandé de l’aider à monter une collection. J’aimais la manière dont il traitait les couleurs, les textures, les silhouettes. Alors je suis resté proche de lui », raconte Imruh. En 2017, Danial présente sa collection de fin d’études au festival de Hyères, avec Imruh dans l’ombre. Ils ne remportent pas le concours. Mais entrevoient ce que l’industrie exige, et ce qu’elle promet. « On a compris qu’on n’avait pas les ressources, ni le réseau. On s’est dit : restons ensemble, mais avançons chacun de notre côté. On reviendra. »

Ils tiennent parole. En 2023, Zomer fait ses débuts à Paris et s’impose en quelques saisons comme un duo à suivre, jusqu’à figurer parmi les finalistes du prix LVMH 2025. Leur méthode ? Une conversation continue, parfois silencieuse. « On commence souvent par le style. Des pièces qu’on aime, des éléments d’anciennes collections. Ou alors, ça part d’une discussion, d’un sujet qui nous traverse. L’idée vient après. »

L’atelier devient terrain de jeu, de dialogue et de montage : « On pose tout au sol. On coupe. On arrête. Puis on rouvre. » Travailler ensemble, c’est aussi découvrir l’autre autrement. « Je connais Imruh depuis plus de dix ans. Mais je ne connaissais pas son côté business, avoue Danial. Il faut apprendre à manœuvrer autour de ça. À deux, on est plus forts. Et puis, c’est juste plus joyeux. Imruh sait que je suis sensible. Il sait trouver les bons mots. »

Comme eux, d’autres duos passés par l’école construisent à deux une voix singulière : Christa Bösch et Cosima Gadient chez Ottolinger (Bâle), ou Bryn Taubensee et Patrick Dicaprio chez Vaquera (Parsons New York)

À deux, sinon rien

Dans une industrie traversée par les mutations — économiques, esthétiques, sociales —, le duo n’est plus une exception, mais une réponse. Une manière d’avancer dans un monde saturé de décisions, de visibilité, de risques à prendre. La figure du créateur solitaire, tout-puissant et visionnaire, vacille doucement. Derrière les marques, derrière les noms, il y a des alliances, des ajustements, des partages de tâches, de doutes, de rythmes.

On pourrait aussi citer Ganni, engagé dans une démarche éco-responsable, fondé en 2000 par Ditte et Nicolaj Reffstrup, ou Alain Paul, créateur de la marque éponyme, accompagné de son mari Luis Philippe, dans une logique de création à deux.

Travailler ensemble, c’est aussi construire un cocon où l’intuition reste possible — même quand les deadlines se resserrent. Et comme l’écrivait Howard Becker, toute œuvre d’art est, avant tout, une activité collective.